Hi,有项目需要沟通吗?让我们开始吧

我们很擅长也很乐意为客户的产品做一些事半功倍的交流和见解

唐颖 等 教育数据隐私保护的困境与突破——基于世界一流高校政策文|凯发k8手机登陆本的多维分析

2025-07-08

数字政府

屈宇◆★. (2023). 高校科研数据的隐私风险与治理——以图书馆科研数据管理为视角◆◆◆★. 新世纪图书馆(12), 22-29.

杨现民, 唐斯斯, & 李冀红■◆◆. (2016). 发展教育大数据:内涵★■■★★■、价值和挑战. 现代远程教育研究(1), 50-61★◆◆◆.

《中国远程教育》创刊于1981年,是教育部主管、国家开放大学主办的综合性教育理论学术期刊■◆■◆★◆,是中文社会科学引文索引(CSSCI) 来源期刊■■★、全国中文核心期刊、中国人文社会科学期刊AMI综合评价(A刊) 核心期刊、中国科学评价研究中心(RCCSE) 核心期刊、中国期刊方阵双效期刊、人大复印报刊资料重要转载来源期刊,面向国内外公开发行。

高效的争端解决机制亦是问责体系的重要组成部分。高校需组建多方参与的数据争端解决委员会,吸纳技术、法律、管理等领域的专家以及师生代表,共同提升问题处理的专业性与公信力■◆★■。通过设置标准化的争端处理流程,例如在24小时内完成初步调查◆★■★◆◆、3—5个工作日内完成仲裁建议,确保问题处理快速高效■■◆★★◆。同时■■■,利用在线争端解决平台实现申诉流程的数字化管理,提升便捷性与透明度。此外,高校应定期评估争端解决机制的运作效率和公正性,发布分析报告以动态优化流程,提升用户满意度。在此基础上■◆■★,建立预警机制,通过数据异常分析及时发现并化解潜在争端★■■◆■◆。

深夜,特斯拉突然狂泻!马斯克用科幻小说名句回应特朗普,他还称美财长◆◆◆★■“不懂数学”

胡昱东, & 胡高权. (2019)★◆★■★. 大数据应用于高校思想政治教育的现状、困境与探索◆★◆■. 重庆理工大学学报(社会科学)(6)■★★◆■, 143-151.

在此基础上,高校还需积极推动隐私保护技术的研发与推广。区块链技术因其去中心化和数据不可篡改的特点为高校的数据透明性和安全性提供了新思路(李默妍■◆◆◆★■, 2020);分布式存储技术通过多节点存储,可有效降低单点故障的风险(黄超然 等◆■★◆★■, 2022)■★★◆■。此外,在隐私计算和边缘计算的应用中通过分别支持多方协作分析和在数据生成端处理敏感信息,从源头上减少隐私泄露的可能性。同时◆★◆★◆■,技术推进需与隐私保护保持动态平衡。面对技术进步带来的潜在隐私风险,高校应建立动态调节机制,通过匿名化、脱敏技术及算法公平性审查等手段优化数据使用的全流程管理◆◆◆■★,并定期评估技术应用效果◆★,以确保数据治理始终以保护数据主体权益为核心◆★★■。这样的策略不仅推动了隐私保护技术的高效落地,也为教育领域隐私治理提供了可持续发展的范例◆★◆◆。

林小红, & 张君. (2023)★★■★. 如何保护教育数据隐私? 现代教育技术(5), 109-118.

教育数据隐私保护的困境与突破——基于世界一流高校政策文本的多维分析唐颖■■, 刘钰★■◆★◆, 谢涛

陈兴蜀★★★, 杨露, & 罗永刚. (2017). 大数据安全保护技术. 工程科学与技术(5), 1-12◆■.

全流程公开与可追溯管理是高校实现透明治理的基础,从数据采集到销毁的每个环节都需以明确的规范和清晰的记录为支撑■◆■■★。例如★◆■,数据采集环节需严格定义范围和目的★◆◆■,确保信息获取经过授权且符合法律规定;数据存储与使用需明确权限和用途■★◆,避免越界使用★★◆◆◆;在数据共享和销毁阶段,通过日志记录和不可逆技术手段确保合规性(Ye et al■■■★★.★■◆◆◆◆, 2021)■◆★■。此外,高校应通过定期公开政策文件和实践报告★★★,例如发布年度数据治理白皮书■■,披露数据治理的成效◆★★■◆■、安全事件处置情况等,形成信息公开的常态化机制。同时,通过听证会、问卷调查等多样化渠道鼓励师生参与,构建以公开透明为核心的文化生态■◆■◆★,让数据治理成为师生共同参与的过程★◆★。

《编码物候》展览开幕 北京时代美术馆以科学艺术解读数字与生物交织的宇宙节律

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台◆■■★■■“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

李青, & 李莹莹◆◆★◆■. (2018). 大数据时代学习者隐私保护问题及策略. 中国远程教育(1), 29-36.

为深入探讨世界一流高校在校本层面的数据隐私保护实践,本研究以政策文本为切入点,对US News 2022—2023年全球排名前100的高校官方发布的数据隐私政策文本进行了系统收集和分析★★◆。首先在高校的官方网站上,用◆■★“隐私政策”(privacy policy)“学生数据使用”(student data use)“学习分析”(learning analytics)等关键词进行全面检索◆■◆◆◆★。随后对初步搜索结果进行人工筛选★★★★★,排除与研究主题不相关以及重复的信息,确保所选材料的相关性和准确性◆◆★■★。截至2023年12月25日,共收集到79所世界一流高校的102份数据隐私政策文本,其中美国高校30份■■★◆★,英国高校11份■◆■★★,澳大利亚高校8份,荷兰高校7份,其余政策文本来源于其他国家和地区的高校★◆,数量相对分散。中国有8所高校进入世界高校排名前100,其中4所出台了个人信息保护政策,分别是北京大学、香港中文大学◆◆★■、香港大学和香港科技大学,另外4所高校尚未公开发布相关政策。

因此,分析借鉴世界一流高校在教育数据隐私保护领域的经验★■★★■■,明确高校数据治理的重点难点◆■,构建既能有效保障数据隐私,又能充分释放数据价值的中国特色治理框架,对于完善我国教育数据治理机制◆■◆★■■、实现教育与数据的双向赋能★■,具有重要的理论意义与实践价值。为此,本研究以政策文本为切入点■■◆★■◆,对US News 2022—2023年排名前100的世界一流高校发布的数据隐私政策文本进行系统分析,通过解构其核心内容与主题框架,总结国际前沿经验,旨在为构建适合我国高校的数据隐私保护路径提供切实参考★◆。

张毅菁◆■■. (2016). 数据开放环境下个人数据权保护的研究. 情报杂志(6), 35-39.

在具体实施过程中,数据敏感性分级的制度化建设尤为重要◆★◆◆。高敏感度数据(如健康记录■■★★■、生物识别信息)需采取加密存储★◆■★★、动态访问控制等高强度保护措施,确保其从采集到传输全流程的安全性;中敏感度数据(如教学活动数据)则需在安全性与便捷性之间取得平衡,通过权限分配和访问审查提高实用性;而低敏感度数据(如课程描述)则可以通过轻量化管理节约资源◆■★■。在此基础上,结合◆■★■“数据最小化”原则,高校可根据具体场景明确数据需求并动态调整管理策略,确保每项数据的采集和使用都符合实际教育目标◆◆★★。通过场景分析与周期性评估,杜绝过度采集与数据沉积,实现从采集到销毁全过程的高效治理(陈建, 2023),最终在隐私保护与数据价值之间构建可持续发展的平衡生态。

邓国民. (2018). 大数据和教育研究:认识论和方法论的思考. 电化教育研究(6), 48-53■★★◆◆■.

隐私保护的有效推进离不开技术创新的强力支撑。通过引入前沿技术并结合本土场景探索★★,高校能够在现代化与智能化的教育数据治理中占据主动地位★★■◆。差分隐私◆■★■、联邦学习等国际先进技术路径提供了保护敏感信息与分析数据价值的解决方案(罗俊, 2016),但这些技术需要与我国高校的实际需求深度融合。例如,在学习行为分析或课程推荐中,需精准权衡隐私保护强度与数据模型精度,以实现技术适用性与保护效果的双赢。同时,构建本土化的数据伦理规范尤为重要★■◆★◆◆。通过明确技术使用的边界和伦理框架,高校不仅可以强化对数据主体的尊重,还能确保隐私保护与技术应用在法律与道德层面协同推进(谭九生 & 杨建武, 2019)★◆★◆★★。

黄超然, 佟兴, 张召, 金澈清, 杨英杰◆★■■★, & 秦钢. (2022). 面向教育的区块链应用合约架构和数据隐私研究. 华东师范大学学报(自然科学版)(5), 61-72★★★◆.

王帅杰, & 杨启光. (2024)◆■◆◆◆. 比较视野下教育数字化转型的关键内容与生态建设路径——基于创新生态系统理论的欧盟与法国教育数字化转型分析. 现代教育技术(5)★■, 35-44★◆■★★■.

蒋美仕■◆, & 陈亮伟. (2023). 教育大数据隐私安全的保护困境及其治理策略. 自然辩证法研究(6), 100-104.

随着《中华人民共和国个人信息保护法》(2021年)的颁布实施◆■★◆★◆,我国对个人信息的分类日益清晰(童云峰, 2024)★◆★。教育数据因其复杂的层级性与多样性■★■★★,迫切需要在区分普通信息与敏感信息的基础上进一步细化,并构建分级管理体系(戴岭 & 祝智庭, 2023; 杨现民 等, 2018)。这种分类分级不仅是精准化治理的前提,更是提升数据治理效能■◆、减少风险隐患的基础性工作■■。通过科学的分级制度,高校能够针对不同敏感程度的数据采取差异化的管理措施,避免◆■◆“能收尽收”的负重冗杂,规避数据泛滥的风险,实现数据资源的最优配置。

伴随学习分析与人工智能技术的深入发展,教育大数据的应用在显著提升教育质量的同时,也带来了隐私泄露的潜在风险。当前■◆,高校处理的数据种类繁杂,涵盖个人信息◆★、学习行为、健康记录等多个领域■■◆◆。如何确保这些数据在收集、存储、处理与共享的过程中免于滥用或泄露■◆,已成为亟须解决的问题,其复杂性不仅源于数据本身的多样性与敏感性■◆■◆,还涉及技术★◆◆、法律、伦理与管理等多重因素的交织影响(邓国民, 2018)。

首先★★◆■★★,知情同意原则作为全球隐私保护的核心理念,强调数据主体对数据处理过程的知情权与控制权■◆,以确保信息处理的透明性和正当性(周孟 等, 2016)。然而,在教育数据治理实践中■◆◆■,该原则的落地面临诸多现实困境。一方面,教育数据涉及面广、类型复杂★◆◆★◆■,学生与家长难以理解冗长而复杂的隐私政策条款★■■◆★,也缺乏评估数据风险与潜在后果的能力◆■。另一方面,教育活动的强制性特征决定了部分数据的采集不可避免,例如出勤记录或学业评价,这使得完全依赖知情同意原则难以满足实际需求。

高校作为教育数据的集散地,既是教育数字化转型的先锋阵地,又是数据隐私保护的重中之重◆★。这种特殊性源于高校教育大数据的独特特征:生命周期长、层级复杂■◆、维度交错(Daniel, 2019; 乐洁玉 等★◆■■■■, 2020)。从招生数据到学术成果发表记录,从日常校园社交到心理健康评估,高校教育大数据横跨学术★◆★★■◆、生活、管理等多个领域■◆★◆◆■,构成了涵盖学生★◆■■◆、教职工以及学校整体运行的复杂数据链条★◆。这不仅反映了高校教育活动的全貌◆◆■■■,也凸显了数据治理的多样化和挑战性。与商业或医疗领域相比,高校教育数据的特点更为复杂(胡昱东 & 胡高权★■■, 2019)。一方面★★,教育数据具有显著的时间跨度,贯穿学生从入学到毕业,甚至包括校友阶段的长生命周期;另一方面,数据类型涉及学习行为、课堂参与、科研成果◆■★★■、社交网络等多个维度,并随着数据量的增加呈现出多层次嵌套的特性◆■◆★■◆。然而,当前高校在数据治理方面普遍面临困境。过于严格的管控可能导致数据孤岛现象,限制了数据分析和决策支持的潜力。同时,若开放共享的尺度把控不当★◆■★★◆,则可能引发隐私泄露甚至伦理风险,给学校的声誉和师生的权益带来不可逆的影响。

最后,现行法律与政策以宏观原则为主★■,缺乏针对具体教育数据应用场景的细化指引。例如,数据最小化原则虽然强调在数据采集与使用中尽量减少不必要的信息,但在教育场景中如何操作尚无统一标准;学习分析技术的合法使用边界更是模糊不清。这种模糊性导致高校在具体执行时既容易陷入“过度保护”导致数据无法有效利用★★■■,也容易因“保护不足”引发隐私风险的两难境地(张毅菁, 2016)■◆。

同样地,我国以立法为先导■★◆,逐步构建了较为完整的数据治理框架,为数据隐私保护奠定了坚实的政策基础(何渊, 2017)★■★◆。自《中华人民共和国网络安全法》(2016年)、《中华人民共和国个人信息保护法》(2021年)及《中华人民共和国数据安全法》(2021年)相继颁布以来,国家层面逐步形成了系统化的法律保障体系。此外,2021年《教育部等七部门关于加强教育系统数据安全工作的通知》,进一步明确了教育数据治理的基本原则与发展方向。然而★◆★■,法律和政策在教育实践中的落地与可操作性常显不足。一方面,现行法律条款较为抽象,难以覆盖高校多样化的教育数据应用场景,导致实践中缺乏具体指导;另一方面,针对教育领域的数据治理尚未出台细化规定,高校在实际操作中面临诸多困境。同时,随着技术的快速迭代,新兴数据应用模式屡屡突破现有政策边界(杨丽媛, 2019)◆■◆,而基层执行标准的不统一又进一步加剧了高校在数据隐私保护中的困惑与压力(吴南中 & 夏海鹰■◆, 2017)。

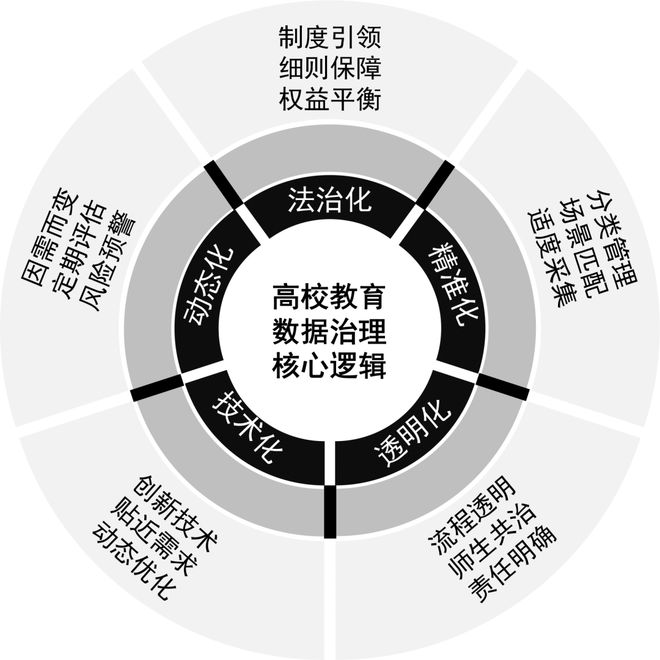

在教育数据治理的复杂生态中,隐私保护不仅是技术问题◆◆★,更是关系教育数字化转型能否顺利推进的核心议题。本研究通过分析高校数据隐私保护面临的独特挑战,解构世界一流高校的数据隐私政策,进而探讨适用于我国更多高校教育数据隐私保护的可行路径。未来我国高校在教育数据治理中,应以法治化为基石■◆,以人本主义为导向,以技术创新为动力◆★■■,以透明和动态的治理模式为核心。通过这些努力■◆★★◆◆,既能释放教育数据的价值◆★,又能牢牢守住隐私保护的底线,最终实现教育数字化的可持续发展,为全球教育改革提供有力的■★★■■“中国范式◆★★”。

教育大数据以实时性与全面性为核心特征,不仅体现了现代信息技术在教育领域的深度应用■★,也是推动教育数字化转型的强大引擎(杨现民 等, 2016)★■■■。实时性使得教育大数据以高度动态化的方式记录和反映学生学习的全过程■■■,帮助教育工作者全面掌握学生的学习状态,发现潜在问题■★◆★◆,并根据实时反馈对教学策略和资源配置进行动态优化。这种特性也为个性化教学的实现提供了重要的技术支撑,使教育更加贴合学生的个体需求,从而提升教育的质量和效率■◆★■◆。全面性则表现在教育大数据对学习场景的多维覆盖。无论是学生的学习行为数据、课堂参与情况,还是心理状态■◆★★■、健康记录,这些多维数据的整合使得对学生的综合评估成为可能◆■◆■★◆。与此同时,这些特性也伴随着巨大的挑战和风险。实时数据流的动态变化不仅使得数据安全威胁变得更加复杂和多变■■◆★★★,还使隐私保护在技术层面面临全新的难题(舒晓灵 & 朱博文, 2016)。全面性则意味着涉及大量敏感数据,任何数据泄露都可能对学生造成深远的负面影响。因此★◆★◆★■,传统的静态隐私保护框架往往显得力不从心,难以应对数据动态变化带来的复杂性,也无法全面覆盖教育大数据的多维隐私需求。

天水家长讲述血铅异常幼儿治疗过程★◆■★:每天输液6个多小时,在空调房都满头大汗

教育数据隐私保护问题是数字化浪潮下高校治理的重要命题。虽然世界一流高校在教育数据隐私政策领域积累了丰富的经验,但我国更多高校在制度设计中不能照搬已有模式★◆★◆■◆,需基于自身发展状况,探索本土化解决路径■◆◆◆。结合LDA结果,综合考虑我国的制度、技术、文化、法律等多维因素,梳理出以法治化■■◆★、精准化、透明化★■■◆■、技术化、动态化为基础的高校教育数据治理的核心逻辑,为构建中国特色的教育数据隐私保护体系提供参考(如图3所示)。

乐洁玉, 罗超洋, 丁静姝, & 李卿◆◆. (2020). 教育大数据隐私保护机制与技术研究■◆◆. 大数据(6), 52-63.

周孟◆◆★, 段智宸★◆◆★◆■, & 上超望. (2016). 大数据时代教育隐私保护三重维度研究. 广西广播电视大学学报(3), 25-28■■.

【摘要】在全球教育数字化转型浪潮中◆■★★■★,教育大数据的深度应用成为提升治理效能的核心驱动力★■■◆★,但数据隐私保护的挑战日益突出。随着数据开放与隐私保护矛盾的加剧,如何在创新与风险之间找到平衡,已成为全球教育治理的关键议题。本研究深入剖析高校教育数据隐私保护的核心难点,系统分析100所世界一流高校的102份数据隐私政策★■,以期为构建中国本土化数据治理路径提供借鉴。世界一流高校通过实施数据生命的全面覆盖、数据主体的多元定位和核心要素的动态协同,以实现数据价值与隐私保护的平衡■★■◆。研究进一步提出高校教育数据治理应以法治化■■★■、精准化、透明化、技术化和动态化为核心逻辑,为推进教育数字化战略与创新治理模式提供了重要参考。

韩新远. (2024)◆◆■. 敏感个人信息的多维认定与严格保护◆★■. 数字法治(2), 106-117.

赵磊磊, 张黎★■■◆■◆, & 王靖. (2022). 智能时代教育数据伦理风险:典型表征与治理路径. 中国远程教育(3), 17-25, 77■★.

唐颖,刘钰,& 谢涛.(2025)★■◆◆★★.教育数据隐私保护的困境与突破——基于世界一流高校政策文本的多维分析. 中国远程教育(4),69-84.

谭九生★◆, & 杨建武. (2019). 人工智能技术的伦理风险及其协同治理. 中国行政管理(10)★◆, 44-50.

本刊关注重大教育理论与政策,推动科技赋能教育,反映国际学术前沿◆★■,聚焦本土教育改革◆◆★,注重学术研究规范,提倡教育原创研究。

技术应用为隐私保护提供了强大的操作能力,从关键词★■“处理”(processing)■★■“安全”(secure)“技术”(technology)可见,高校采用加密、匿名化和分级权限管理等技术手段,动态维护数据的隐私性与安全性。例如,加利福尼亚大学洛杉矶分校通过结合加密技术与分级权限管理★★◆■■■,确保敏感数据仅在必要范围内被访问■■,并为数据共享设定了清晰的权限标准。约翰斯•霍普金斯大学在利用Cookie和网络信标技术支持个性化服务时,明确限制了数据的存储时间与用途,从而构建起隐私保护的屏障。

罗俊. (2016)■◆◆■◆. 计算社会科学与人工智能. 贵州师范大学学报(社会科学版)(6), 40-42◆★.

数据管理是隐私保护的制度化基础★◆,其作用在于对数据的全生命周期进行严格约束■★◆,包括采集、存储★★■■、处理◆★、共享与销毁等环节的具体规范■■◆■◆★。高校作为数据管理的主要责任主体★■★◆◆,需要在每一个环节中明确规则、划定权限,以防止数据滥用。例如,麻省理工学院严格规定★◆,所有数据采集与处理必须基于合法★★■★■、适当且明晰的目的,明确禁止超范围或模糊用途的数据使用行为,并对高风险数据(如健康信息和生物识别数据)实行更为严格的存储和访问控制。剑桥大学进一步细化了数据管理的操作层面,要求所有学生与教职工的个人数据★■,无论是纸质还是电子记录,都必须由授权人员在受控环境下进行管理,防范数据滥用的风险,同时提供透明、合规、可审计的数据治理结构。

学生作为教育数据的核心主体,其隐私保护长期以来是政策的关注重点★■★■★■。例如,哈佛大学与耶鲁大学的隐私政策均强调,学生数据的处理必须限定在明确的教育目的范围内。这一规定既体现了高校对学生权益的尊重,也为防止数据滥用提供了框架支持。针对高敏感数据类型(韩新远★◆◆, 2024),如健康数据和生物识别信息,耶鲁大学制定了严格的访问权限要求,明确规定需获得数据主体的同意或符合法律要求才能进行访问。这种精细化的管理措施不仅树立了学生隐私保护的标杆,也为其他高校提供了可参考的治理模式。针对教职工的隐私保护侧重点则有所不同,更注重职业伦理和数据责任。例如,耶鲁大学规定若要披露教职工的健康信息和生物识别数据,必须符合美国联邦和州法律,同时对数据存储设置高风险保密要求■■。

伦理监督则是数据隐私保护的道德维度,它强调透明度和问责制的重要性■★◆■◆,确保数据处理符合伦理要求(谢娟, 2020)。例如,宾夕法尼亚大学建立了问责机制,任何发现数据违规行为的个人可按照既定程序向相关部门报告,而相关部门有责任迅速响应并追踪问题的解决进程■■◆★。这种问责链条的设计,不仅防范了数据处理中的潜在风险,也提高了政策的执行力★◆。同时■◆■,数据主体的权利保护也被提升至一个更高的层面。例如,密歇根大学在学习分析项目中,清晰告知学生数据的收集方式、使用目的和共享策略◆★★★,并允许学生查看、编辑或删除个人数据。这种伦理监督机制既提高了数据治理的透明度★◆★◆,也增强了数据主体对政策的信任感和主动参与性。

童云峰. (2024). 个人信息保护法与侵犯公民个人信息罪的衔接机制◆◆★★. 中外法学(2)★★, 366-385.

教育数据隐私保护的复杂性源于其多角色参与的治理体系,从关键词“学生”(student)“教职工”(faculty)“机构”(institution)“第三方”(third-party)等可以看出,学生、教师、教育机构和第三方构成了一个相互依存的隐私治理生态系统★◆■。每一角色在数据生态中既是数据的使用者★★◆,也是数据隐私政策的保护对象,各自的权利与义务需要通过政策明确划分(蒋美仕 & 陈亮伟, 2023◆◆★◆■◆; Reidenberg & Schaub, 2018)■◆◆◆。

2022年度教育部人文社会科学研究青年基金项目■■“高校教育大数据隐私风险评估及治理研究”(项目编号:22YJC880069)

戚万学, & 谢娟. (2019)★■. 教育大数据的伦理诉求及其实现★★■★■. 教育研究(7), 26-35◆■◆★★■.

法律规定往往面临“原则有余、细节不足■■◆”的问题◆★,导致实践中缺乏可操作性。因此,高校需从实施细则入手,将法律的通用性转化为适配本校需求的实操性方案。一方面,高校应全面解读《中华人民共和国个人信息保护法》(2021年)和《中华人民共和国网络安全法》(2016年)等法律法规,明确数据采集、存储、使用◆★、共享等环节的具体规范(冯鑫 等★◆★, 2020),特别是针对科研数据和学习分析数据制定单独的保护措施,例如严格区分公开数据与保密数据,控制数据访问权限,并对跨境数据流动进行合规审查。另一方面,细则的制定需兼顾师生等利益相关方的多元需求,例如在学生隐私保护中平衡知情权与数据最小化原则,在教职工数据管理中明确不同岗位的访问权限。只有通过制定详尽且实用的细则,高校才能将政策落到实处◆◆,为教育数据治理提供明确的操作依据。

杨雨浓★◆◆◆, 徐澳, 张春炯◆■◆★■◆, & 谢涛★★◆★★. (2024). 基于联邦多任务学习的智慧教室隐私保护研究. 现代教育技术(9)◆◆■■■■, 123-132.

谢娟◆◆■◆★. (2020). 教育数据治理的伦理框架:价值◆■★★、向度与路径◆◆◆★★■. 现代远程教育研究(5), 15-24.

隐私保护的基础性要件是师生对数据安全的敏感性认知。然而,当前高校师生对隐私风险的认识普遍停留在浅表层面,未能充分意识到数据滥用可能引发的系统性风险。例如◆★◆◆◆,许多师生在使用未经充分审查的教育技术应用时,随意授予数据访问权限,将个人敏感信息暴露在潜在威胁中。更令人担忧的是◆★★■,部分管理者在制定数据管理政策时★◆,缺乏对隐私保护基本原则的深刻理解,使政策实施流于形式或难以覆盖实际需求◆★◆◆■。近年来高校频发数据泄露事件★◆★,如2022年的学习通信息泄露事件(林小红 & 张君, 2023),不仅给受害者带来了无法挽回的经济损失与心理创伤◆★★◆★,同时也对高校整体声誉与社会信任度造成了长期负面影响(旷宇青 唐汉卫 & 张姜坤, 2020)。这些事件暴露了高校隐私保护体系中的制度性缺陷。为此,高校必须重新审视隐私治理的核心理念,将工作重点从事后补救转向事前预防,早日构建贯穿数据全生命周期的综合性风险防控体系。

何渊. (2017). 政府数据开放的整体法律框架. 行政法学研究(6), 58-68★★■◆.

科研数据的隐私保护呈现出数据使用与保护之间的微妙平衡★■◆◆,这也是教育数据治理的重要内容之一。科研数据通常需要较长的保存周期和较高的分析精度★◆■,这使得隐私保护策略需要兼顾数据的实用性与安全性■■◆★。乌得勒支大学通过延长科研数据的保留期限,在满足科研需求的同时,确保了数据的可追溯性与合规性。密歇根大学采用匿名化与去识别化技术★★■,以降低隐私泄露风险并提升数据分析的科学性。这种差异化的敏感数据保护策略■◆■◆◆,凸显了政策在内容覆盖上的专业化与精细化水平。进一步来看,精细化的隐私政策还需要与数据类型和使用场景相匹配★◆★■★◆,确保不同数据在不同阶段与管理措施动态适配(屈宇, 2023)。例如,高校不仅需要关注传统的数据采集与存储问题,还需要重视数据共享与跨境转移中可能出现的隐私隐患。这种全方位且动态调整的隐私保护策略不仅提高了科研活动的合规性◆★◆★,也为教育数据治理提供了可借鉴的制度框架。

谢涛,西南大学教育学部教育技术学院副教授(通讯作者■◆:重庆 400715)★◆。

教育数据治理是法律与实践相辅相成的制度性命题。国家法律提供了治理的规范框架和权威指引,而高校作为具体实施者,必须结合自身特点制定切实可行的校本政策(陈桂香 & 吴晨璐, 2023)。这种政策设计不仅需要满足法律的刚性要求,还应深入挖掘高校在科研、教学等方面的特殊需求,做到“因校制宜”(荆鹏 & 吕立杰, 2023; Li & Jiang, 2021),在合规性与灵活性之间找到平衡点。

李默妍. (2020)■◆■★. 基于联邦学习的教育数据挖掘隐私保护技术探索. 电化教育研究(11)■★★, 94-100.

荆鹏, & 吕立杰. (2023)★★■★■★. 弥合数字鸿沟:教育数字化转型的国际镜鉴与本土应对. 国家教育行政学院学报(12)◆★★★■■, 46-56■◆◆★◆■.

在教育数据隐私保护中■◆■■,数据管理、伦理监督和技术应用的协同是政策设计和执行的核心。三者共同构成了一个动态优化的治理体系,既保障数据处理的合法性与安全性,又确保数据在分析和应用中符合伦理标准★■。

数字技术正以前所未有的深度与广度重塑教育生态◆★,加速教育数字化从工具性应用向生态性变革跃迁(杨宗凯, 2018)★★★★。我国教育部于2022年启动了教育数字化战略行动,其核心目标之一是通过数据驱动优化教育资源配置,提升教育治理效能。这一战略不仅是推动教育现代化的关键路径,更是全球教育竞争的重要赛道。教育大数据作为核心生产要素深度应用◆■,为个性化学习支持与决策优化提供了前所未有的机遇。然而★■,教育数字化转型带来的挑战也不容忽视。当前,全球在数据治理方面尚未达成统一共识■★★,数据开放利用与隐私保护之间的冲突越发严重(刘三女牙 等◆★■■, 2021)■■◆■★◆。隐私保护作为教育治理中的战略性议题,正日益受到各国政府和教育机构的重视。如果隐私保护机制不够完善,不仅可能侵害数据主体的合法权益,还可能削弱公众信任,阻碍教育数字化转型的进一步推进。在推动教育数据广泛应用的同时■■◆◆★★,构建健康的数据生态系统,平衡技术进步与人文价值◆★■★,是实现教育数字化可持续发展的关键保障(顾小清 等, 2012; 戚万学 谢娟■★■★◆, 2020)■◆■◆■。

尽管法律与技术为隐私保护提供了坚实基础,但真正实现有效治理并非仅靠法律与技术手段即可完成,还高度依赖隐私意识的觉醒与能力的提升◆■。高校师生和管理者群体中这一★■■◆★◆“软实力■★◆”的缺失已成为教育数据治理的关键瓶颈。隐私意识的淡漠与能力的匮乏不仅显著增加了数据泄露的风险,也限制了现有隐私保护措施的执行效果和覆盖范围(Jones et al◆★★◆., 2020★■■■; Sun et al.★■, 2019)。因此◆★◆,隐私保护范式需要从技术治理转向人文关怀◆■◆★,全面提升隐私文化建设的深度与广度◆★。

不同国家和地区法律体系的建设与演进,持续推动着全球教育数据隐私保护的规范化进程。美国于1974年颁布《家庭教育权和隐私法》(Family Educational Rights and Privacy Act,FERPA),首次确立了学生及其家长对教育记录的知情权和控制权凯发k8手机登陆,为教育数据治理奠定了法律基础。相比之下,欧盟2018年正式实施的《一般数据保护条例》(General Data Protection Regulation◆◆,GDPR)则以更为全面和严格的隐私保护标准■■,为全球数据治理树立了标杆■■。亚洲国家在吸收国际经验的基础上,结合自身文化与法律传统,逐步构建起适合本国国情的教育数据隐私保护框架◆★。日本是亚太地区最早制定相关法律的国家之一★■■■★,其《个人信息保护法》(Act on the Protection of Personal Information,APPI)于2003年颁布★◆★◆★,是亚洲乃至全球范围内的标志性隐私保护法规。韩国也于2011年开始实施《个人信息保护法》(Personal Information Protection Act,PIPA)■★,为个人数据的收集★★◆、处理◆■★◆、存储和传输提供了全面规范。随着信息技术的迅速发展和国际环境的变化■◆★★■★,APPI和PIPA历经多次修订◆◆■■◆◆,逐步加强了对跨境数据流动的管理★★◆,并针对数据匿名化处理、敏感信息保护等新兴议题提供了法律依据。

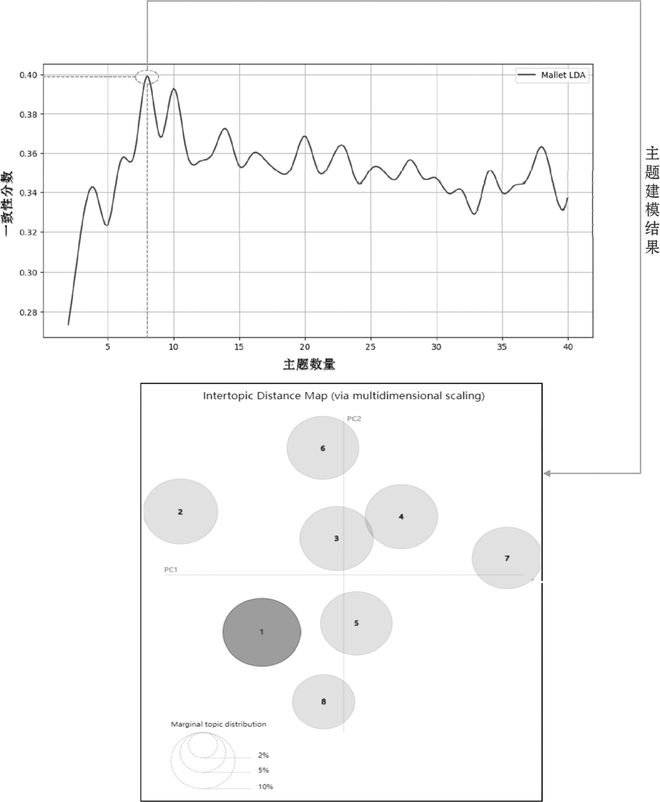

首先通过格式规范化处理★■■★◆◆、字符清理及语义优化★★,构建了一个包含1◆◆,825个独立条目的高质量数据集★■。基于该数据集,使用潜在狄利克雷分配(Latent Dirichlet Allocation★★■,LDA)模型■★,对隐私政策文本进行了深入的主题建模分析。根据主题一致性计算结果,选择◆◆“8■■★★■”作为最优主题数(如图1所示),并据此识别提炼出高校数据隐私政策的八大主题(如表1所示)■◆★◆。

冯鑫, 王海燕■◆◆★, & 牛凡洁. (2020). 对教育大数据中隐私泄露的探究. 中国医学教育技术(5), 566-571.

这些主题不仅揭示了高校数据隐私政策的多维特征,还系统地勾勒出高校教育数据校本治理的逻辑脉络与实践路径。通过对八大主题的深度解析与重组,世界一流高校的数据隐私政策可从◆■“数据轨迹”“信息疆域”以及“权责边界”三个维度进行分析,进而构建起隐私政策的立体化框架(如图2所示)。其中★■★■★◆:X轴“数据轨迹■■★◆”完整描绘了数据从采集■■◆★★★、存储、通知、保护直至最终使用的全生命周期;Y轴“信息疆域”聚焦于高校教育数据的多样性◆◆■,从普通入学记录到敏感数据,从网站应用数据流到学术研究数据资产,每一类别的数据均需制定相应的管理与保护规范;Z轴“权责边界”则奠定了数据治理的制度根基,涵盖从国家法律法规到校本政策的体系架构,明晰数据所有者的权利与管理者的责任,再延展至争端解决机制的综合性框架◆★◆★。此三维框架凝聚了当前世界一流高校在数据治理中的共性关注点凯发k8手机登陆,为高等教育数据治理的实践探索提供了重要的参考依据和方向指引。

舒晓灵, & 朱博文. (2016)★◆■. 知识发现与数据挖掘在计算社会科学中的应用★◆◆★★★. 贵州师范大学学报(社会科学版)(6), 49-53◆■.

数据治理的有效推进不仅依赖技术和制度的完善,更需要广泛而深刻的意识提升。隐私保护不仅是高校管理者的职责,还需要行政人员、一线教师★◆、技术人员以及普通学生等所有参与者的共同努力(赵磊磊 等, 2022)★★★◆■。要实现这一目标,高校需开展常态化的培训活动,强化各层级人员的隐私保护意识与技能(刘革平 等, 2021; 王帅杰 & 杨启光, 2024)。行政管理者应接受有关数据采集合法性审查、数据使用合规性以及数据泄露应急处理等方面的精准培训◆■★;技术人员则需要掌握加密技术★★◆★◆、防火墙应用与漏洞修复等高技能操作◆★★■,确保数据技术层面的安全性。师生群体可通过案例教学和模拟演练了解隐私泄露可能带来的风险,并掌握应对策略◆■,将隐私保护知识有效转化为自觉行为。通过制度化的培训机制,高校不仅能提高培训的覆盖面与实效性,还能通过定期反馈和考核机制不断优化培训内容,确保隐私保护能力的持续提升。

其次,技术发展进程中法律适配性滞后的问题日益凸显★■◆。例如■★★◆,人工智能驱动的学习分析、行为预测技术生成了大量超越传统法律框架的新型数据,这些数据的采集、处理和使用带来了全新的隐私保护挑战(陈兴蜀 等, 2017)■◆。然而,现行法律往往对这些技术缺乏明确规范,导致高校在面对新技术时陷入无章可循的被动局面★★◆。例如,如何平衡新兴预测技术的教育效用与师生隐私保护之间的矛盾◆■★■,法律层面尚未给出明确答案。

顾小清, 张进良, & 蔡慧英. (2012). 学习分析:正在浮现中的数据技术. 远程教育杂志(1), 18-25.

声明■★:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

全球范围内教育数据隐私保护的规范化进程,是法律框架的持续演进与多元实践共同驱动的结果◆★◆★◆★,主要通过两大维度展开◆★■★:一是以法律与政策为核心的规范化引领,二是以高校为实践主体的校本制度创新。前者通过构建严谨的法律框架,为数据治理提供统一的原则基础与操作依据;后者则聚焦具体应用场景■★★■◆,以灵活多样的机制设计,在数据价值实现与隐私保护之间寻找动态平衡(杨雨浓 等, 2024)◆★■◆◆■。

王亚南实验班◆★■、博士课程、中学生论坛,厦门大学和双十中学“牵手”培养拔尖人才

教育数据的复杂性在于其涵盖了多种类型的数据◆■■◆★,从学生的个人信息、行为数据到健康记录、学术表现,以及录取数据与科研数据等。数据的多样性要求高校的隐私保护政策在内容上做到全面覆盖★◆■■,确保每一种类型的数据都得到合规且有效的保护■■◆★★。以学生数据为例,宾夕法尼亚大学的隐私政策对学生电子邮件内容的访问设置了严格的审批程序★◆,须经学院院长与法律顾问办公室的双重授权。这种审查机制既保证了数据处理的合法性★◆★,也防止了滥用风险的发生。同样,哈佛大学在其教学管理平台的隐私政策中明确规定,数据采集仅用于支持课程注册、行政管理和教学服务,从源头上杜绝信息过度采集的风险。此外,录取数据的处理也体现了政策的精细化。例如,伦敦玛丽女王大学的政策覆盖了从招生信息采集到服务反馈的全链条隐私保护★◆★★,关键词“申请人”(applicant)■■“同意”(consent)■◆★“转移”(transfer)等均表明透明性与知情同意是核心原则◆■◆■,体现了高校对多样化教育数据的全面覆盖能力★■★★◆■。

陈建. (2023). 数字化技术赋能环境治理现代化的路径优化. 哈尔滨工业大学学报(社会科学版)(2)★★◆■, 80-90.

陈桂香◆★, & 吴晨璐◆★★◆★◆. (2023). 我国高校数据治理体系要素构成、存在问题及解决对策——活动理论视角. 高校教育管理(3), 63-75.

现有法律与政策为教育数据治理提供了基本框架◆◆◆★■★,但在快速变化的技术应用场景中,其适用性★★■■◆◆、执行力与灵活性正面临日益严峻的考验。这些问题不仅制约了隐私保护机制的完善,也削弱了教育数据开放与共享所蕴含的巨大潜在价值★■■◆◆。因此,从原则机制到操作细则的多方面改进,亟待引起重视。

刘革平◆★★■, 陈莹, & 秦渝超■◆★◆. (2021). 教师数据素养的培养模式与策略. 教师教育学报(3), 21-30.

在此基础上,隐私保护的长效运行还需依赖多层次的监督与治理网络。高校应设立专门的隐私委员会作为数据治理的核心监督机构,负责监督数据合规性◆★◆、审查政策的科学性■◆★,并动态调整治理策略。同时,引入第三方监督机制(如数据安全公司、政府监管部门)★★◆★◆■,对校内监督进行补充◆◆★★◆,尤其在数据共享与跨境流动等敏感领域◆★★,第三方机构能够提供更高的透明度与独立性■■★★★◆。为确保治理网络的高效协作,校内隐私委员会与外部监督机构须建立定期沟通与双向评估机制,共同制定整改与优化策略(李青 & 李莹莹◆★■■★, 2018)。此外★◆,隐私保护不能仅限于专业团队,师生的广泛参与也至关重要。高校应形成开放治理文化■■★,可通过设立数据治理公众参与平台鼓励师生提出建议与意见,使数据治理在透明与信任中实现持续优化◆◆★■★。

杨宗凯. (2018)◆■★■. 教育信息化2.0:颠覆与创新. 中国教育网络(1)■★★, 18-19.

吴南中, & 夏海鹰. (2017). 教育大数据范式的基本理念与建构策略★◆★. 电化教育研究(6), 82-87■◆◆★.

旷宇青, & 章乐. (2018)★◆. 大数据对于学校德育的意义与挑战. 中小学德育(3)◆★★◆★, 5-8.

唐汉卫, & 张姜坤. (2020). 大数据教育应用的限度. 华东师范大学学报(教育科学版)(10)★◆◆■◆◆, 60-68.

刘三女牙, 刘盛英杰, 孙建文, 沈筱譞, & 刘智★◆◆★■. (2021). 智能教育发展中的若干关键问题◆★■. 中国远程教育(4), 1-7◆★■■★◆, 76.

戴岭, & 祝智庭. (2023). 教育数字化转型的逻辑起点、目标指向和行动路径■★■■★◆. 中国教育学刊(7)◆■■◆◆, 14-20★■◆.

已致2死502伤,丹娜丝今天再登陆!刚刚,上海调整预警!这一幕重现6年前↗

杨现民, 周宝, 郭利明, 杜沁仪, & 邢蓓蓓◆★★◆★★. (2018). 教育信息化2.0时代教育数据开放的战略价值与实施路径◆◆◆◆★■. 现代远程教育研究(5), 10-21.

杨丽媛. (2019). 我国教育大数据研究现状■★★■◆、问题与建议. 教育信息技术(Z1), 65-67.

为应对这些挑战,高校数据隐私保护的校本实践便显得尤为重要★■。高校作为教育数据生成与应用的核心场域■★◆■,在政策法规的落地实施中扮演着双重角色:既是法规政策的实践载体,也是隐私保护制度创新的先行者★◆★◆■■。高校的校本实践不仅验证了全球隐私保护原则在具体情境中的适用性■◆★◆◆★,还为国际法律制度提供了实践反馈,推动其进一步完善。在学习分析技术广泛应用的背景下■◆,许多高校已建立校本层面的数据隐私保护政策★◆,寻求实现数据价值与隐私保护的动态平衡(Committee on Education and the Workforce, 2014)。以英国开放大学为例,其《学生数据用于学习分析的伦理使用政策》(Policy on Ethical Use of Student Data for Learning Analytics)明确了学生数据使用的范围、目的和透明度◆■★■,强调了知情同意的核心地位。美国华盛顿大学在其《学术数据分析政策》(Policy on Academic Data Analytics)中规范了数据访问权限,明确要求所有数据分析活动必须直接服务于教学改进和学习体验优化,禁止用于任何形式的商业化或非教育用途◆■。

数据管理、伦理监督与技术应用相互依赖★★◆,共同形成了教育数据隐私保护的有机整体。这一动态治理体系不仅为隐私保护提供了多维支持■◆◆,也为教育数据的高效利用和价值释放创造了更加广阔的可能性。数据管理提供了法律与制度的硬性约束,明确了治理边界与操作规范;伦理监督赋予了数据治理以道德意义◆★■■★,强调透明度、问责性和数据主体的权利(冯鑫 等■■■◆, 2020)◆★■◆★■;技术应用为这一体系注入了可操作性与灵活性◆★,使得治理措施能够适应快速变化的技术环境和复杂的隐私需求◆■★◆。三者的有机结合★★★,使教育数据治理在保证合法性与合规性的同时,还能在科学性与效率方面不断优化。

教育机构和第三方是教育数据隐私保护中的关键责任主体,但由于其涉及广泛的管理与合作关系,职责定位与规范显得尤为复杂。教育机构不仅是数据治理的核心责任方★■◆,同时也是执行者和监督者。纽约大学通过设立专职数据管理员与治理小组◆◆◆,对数据使用进行全面管理和监督。这种结构化的管理模式确保了教育数据处理的合规性,尤其是在与第三方合作时。例如,在数据共享与跨境转移过程中■★★,纽约大学要求第三方明确数据用途★■■,并确保其行为与数据保护规则相一致。通过构建制度化的数据治理架构,高校强化了自身在隐私治理中的权威性与可信度■■★◆◆,同时也为与第三方的合作建立了牢固的信任基础。更重要的是◆★,第三方作为数据生态中的参与者■■◆■◆,不仅需要承担数据使用的合规责任,还需要通过技术和政策手段与教育机构协作,以确保数据的安全性与合法性,使教育数据治理在复杂的角色体系中得以实现系统化和高效化。

更多案例

Hi,有项目需要沟通吗?让我们开始吧

我们很擅长也很乐意为客户的产品做一些事半功倍的交流和见解